Par Valentin Gaure

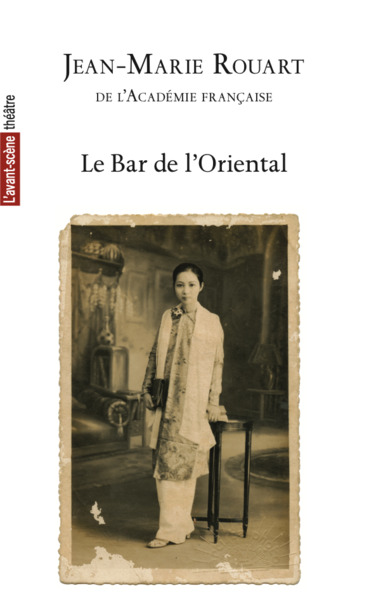

« Les colonies sont faites pour être perdues. Elles naissent avec la croix de mort au front », écrivait Montherlant dans Le Maître de Santiago. Une citation qui pourrait servir d’épigraphe au Bar de L’Oriental, pièce de l’académicien Jean-Marie Rouart, à l’affiche jusqu’à la fin du mois de mars au théâtre Montparnasse.

Cette plongée dans les derniers souffles de l’Indochine française nous transporte dans la moiteur de la province reculée du Tonkin, en septembre 1950. Les personnages sont du même genre que dans le Barrage contre le Pacifique. Heureusement, aucune trace du style délavé de Marguerite Duras.

Les personnages semblent au bord de l’éclatement. Ce sont des brasiers mal éteints. Il y a la maîtresse de maison qui finira par mettre le feu à son rêve. Le jeune premier, si pressé de combattre. Le militaire à l’allure léonine, jouant à la grandeur. Le flic voyou, ancien de Vichy, opportunément muté dans cette colonie sans issue de secours. La jeune fille enfin, qui rêve sinon de Paris, au moins de Saïgon, étouffant dans l’atmosphère confinée de cette sous-préfecture avec « ses sous-préfets, ses sous-policiers, ses sous-militaires, ses sous-hommes d’affaires… ».

Ce drame fait ressurgir nos propres divergences à propos du problème colonial. Une volonté de l’auteur : « La pièce est née de mes déchirements et de mes contradictions. A travers Le Bar de l’Oriental, j’ai tenté d’explorer une réalité aux vérités et aux visages divers. J’ai voulu montrer tous les aspects d‘une forme de guerre civile, intérieure et extérieure, entre des protagonistes qui, obligés de se combattre, continuaient de s’estimer et même de s’aimer ».

Il y a d’abord l’évidence, cette colonisation absurde et profondément dérangeante, contre-nature en elle-même, véritable rature dans l’Histoire de France. Mais comment ne pas songer, quelques instants, aux voluptés lascives de ce petit bout de France transportée dans la moiteur terrible ; en prise avec des forêts de caoutchouc qui provoquent immanquablement la ruine de leurs possédants ? Il y avait une sorte de grandeur compassée dans l’Indochine, ce cadeau ridicule que la République a cru bon de s’offrir. L’illusion s’est déchirée si vite.

La guerre d’Indochine en toile de fond

De l’atmosphère, car c’est une pièce d’atmosphère servie par un très beau décor, on retiendra cette impression de chaleur insupportable, avec ces « fleuves bouillonnants » et ces « orages qui semblent ne pas vouloir tomber ». Les policiers bouclent le quartier, à la recherche de Lo Phan To, chef de l’insurrection en cavale. Au loin, on entend les canons dans les montagnes aux ombres bleues, lesquelles ne sont plus ici des esquisses ou des aquarelles, mais des cimetières où l’on envoie mourir la jeunesse de France.

Pris entre le marteau et l’enclume, les Français de l’Indochine tentent de donner un sens à leur absurde présence, eux qui se sentent les héritiers de cette nation bâtie à la glaise des chimères et qui bientôt, comme les plantations que les barrages ne parviennent plus à sauver, se retrouvera engloutie. « Une patrie, c’est un endroit où l’on a été heureux » indique Dorothée, la matriarche. En Indochine, les taux d’intérêts du bonheur ne valaient sans doute pas le coup. Comme le disait Bainville à propos de Napoléon, « Sauf pour la gloire, sauf pour l’art, il eût probablement mieux valu que l’Indochine française n’eût pas existé ».