Par Francis Jubert, philosophe, entrepreneur d’intérêt général, expert de la transformation numérique et des usages

Le grand nombre (aussi méconnus soient-ils) d’intérêts communs et de partenariats entre les grands oligarques américains, pour beaucoup californiens et démocrates, et le système politico-économique chinois, a fourni à ce dernier, bien qu’il se veuille communiste (et le soit sous bien des aspects), la plupart des instruments qui lui ont permis de créer un modèle à la fois prospère et incroyablement coercitif. C’est au point que se dessinent des modèles de société et d’homme communs qui pourraient devenir la norme au XXIe siècle. Ces oligarques ont, avec leurs entreprises mondiales, imposé ces modèles à des États européens faibles et sous influence, qui à leur tour tentent d’y soumettre les peuples. Mais, se demande ici François Martin, en poursuivant son analyse du Système global (LNC n°3), cette marche est-elle irréversible ? Il est possible que les événements récents et une accélération rapide du temps changent la donne. Personne ne sait, aujourd’hui, si l’on va vers un renforcement à long terme de ce « système de connivence », ou vers une brutale confrontation.

La nouvelle gnose qui prend le contre-pied du scientisme matérialiste des années 70 se présente comme une « technique » de sagesse liée à la science vivante au lieu d’être rattachée à des philosophies pseudo-scientifiques. Elle prétend renverser nombre de perspectives et renouveler les rapports de la science, de la philosophie et de la religion.

Comme l’observait le mathématicien Alexandre Grothendieck, de nombreux éléments poussent les scientifiques, qui prétendent transfigurer l’univers de la science, à devenir les prêtres de cette science néo-gnostique qui prépare le terrain à une politique cosmo-centriste où la mort comme la vie prennent une nouvelle dimension, bien au-delà d’un humanisme à leurs yeux désaxé. Le courant trans-humaniste, qui voit l’émergence d’un « hyper-humain » doué d’immortalité, a pris naissance sur ce même terreau californien. Il « est apparu quand nous avons réalisé que nous pouvions faire des choix délibérés pour intervenir sur notre évolution biologique par la technique », relève Marc Roux, président de l’Association française transhumaniste.

Le lobby « bio-progressiste »

Né à la fin des années 1980 au cœur de la Silicon Valley, le projet trans-humaniste prônant en somme la fusion de la technologie et de la vie n’a cessé d’essaimer, surtout en Asie. Si le mouvement compte plusieurs tendances idéologiques qui ne se recoupent pas toutes, ses différents membres partagent néanmoins un même optimisme quant à la capacité d’améliorer l’être humain et ses performances grâce aux avancées techno-scientifiques, notamment biomédicales.

Dans une note publiée en 2012, Trans-humanistes contre bio-conservateurs, Laurent Alexandre révèle l’existence d’un « véritable lobby bio-progressiste qui prône l’adoption enthousiaste de tous les progrès NBIC [nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences cognitives], quitte à changer l’humanité. Ce lobby est particulièrement puissant sur les rives du Pacifique, de la Californie à la Chine et à la Corée du Sud, soit à proximité – et ce n’est pas un hasard – des industries NBIC. C’est là qu’émerge la nouvelle devise de notre siècle : la vie n’est qu’une nano-machine sophistiquée !

Avec l’avènement des nouvelles technologies, notamment du numérique, nous sommes entrés, sans toujours nous en rendre compte, dans un nouveau monde, largement dominé par l’économie de l’immatériel : le temps, les distances, l’organisation de la société, et même de notre rapport au réel, connaissent un profond bouleversement. Les changements induits par les technologies numériques ouvrent ainsi un « nouvel âge de l’humanité », écrit Gilles Babinet, le digital champion français auprès de la Commission européenne, celui de la réalité augmentée, où le virtuel vient en quelque sorte se superposer au réel et nous permettre d’augmenter n’importe lequel de nos cinq sens, voire de suppléer à nos défauts d’organe.

L’homme contemporain, qui manipule en permanence des interfaces numériques et a développé une capacité, inconnue auparavant, de s’informer et d’agir dans la vie privée comme dans la sphère publique, pourrait être assimilé à un nouvel objet, un « objet hyper-connecté ». Si l’on en croit les prédictions de Laurent Alexandre, « l’homme du futur sera comme un site web, à tout jamais une ’version bêta‘, c’est-à-dire un organisme-prototype voué à se perfectionner en continu ». N’en a-t-on pas d’ailleurs déjà l’illustration sous nos yeux : l’objet familier que l’on porte constamment sur soi n’est plus la montre mais le « smartphone », le téléphone intelligent : « chacun d’entre nous se promène avec un ordinateur de poche qui est comme le symbole de son ajustement à l’ordre du monde », écrit Alain Supiot, professeur au collège de France. Il suffit de regarder autour de soi pour s’en convaincre : le numérique bouleverse les rapports humains, nos façons d’être, de communiquer, d’apprendre ; il donne naissance à des pratiques nouvelles et inédites dont l’affaire WikiLeaks est emblématique. La généralisation de ces pratiques. soulève bien des questions. Pour l’essentiel, les questions posées portent non seulement sur la transformation de l’homme induite par la transition numérique, ravalé au rang de simple « être de relation », mais sur les moyens d’assurer l’égalité de tous dans l’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Des mastodontes qui coopèrent

Est-il encore temps d’en prévenir les effets pervers, d’éviter que nos vies ne deviennent un « enfer numérique » pour reprendre le titre du livre-enquête de Guillaume Pitron ? Sera-t-il possible, par exemple, de garantir le respect effectif de leurs données aux personnes privées, ou bien encore de trouver une forme de régulation qui bénéficie aux citoyens tout en permettant aux Etats de retrouver leur souveraineté perdue ? On observe partout un glissement de souveraineté au bénéfice de très grandes organisations privées, d’une part les GAFAM américains (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft), d’autre part les géants chinois, dits BATX (Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi). Il ne faut pas compter sur ces quasi-Etats pour s’auto-réguler. Véritables mastodontes, ils ont les moyens de leur puissance et préfèrent négocier le montant des amendes qui leur sont infligées pour non-respect de la loi plutôt que d’être régulés. À eux seuls, si l’on s’en tient à leur valorisation boursière fin 2009, les cinq GAFAM sont la 3e puissance économique mondiale après les États-Unis et la Chine, devant le Japon, l’Allemagne et l’Inde.

Ces mastodontes savent parfaitement jouer de leur « virtualité » comme du « pouvoir de vassalisation » qu’ils ont sur les acteurs qui utilisent leurs techniques pour faire fonctionner leurs propres innovations. C’est ce qui se vérifie par exemple avec le « Health Data Hub », une plateforme qui rassemble et stocke sur les serveurs spécialisés de Microsoft les données des organismes de santé publics français. Ils savent très bien faire front commun quand ils sont attaqués ou simplement menacés comme ils l’ont été par l’Administration Trump hier ou encore par l’Union Européenne qui prétend atteindre la « souveraineté numérique » d’ici à 2030.

Ce que l’on sait moins, c’est que ces entreprises multinationales, à défaut d’être vraiment solidaires ou de pratiquer la « coopétition » – sorte de coopération de circonstance entre acteurs qui sont par ailleurs concurrents -, ont bien plus partie liée qu’on ne l’imagine, ne serait-ce que pour accéder aux ressources rares dont elles ont un besoin vital pour continuer leur développement planétaire. Ainsi, les fameux smartphones dont nous sommes si fiers et qui sont autant de portes d’accès à Internet ne pourraient pas fonctionner sans ce métal rare qu’il faut aller chercher dans les steppes de la Chine septentrionale. La Chine s’est lancée dans une course de vitesse pour maîtriser les techniques de production des composants de dernière génération – nécessaires pour la plupart des technologies-clés : intelligence artificielle, Internet des objets, 5G – tandis que les États-Unis s’efforcent de lui barrer la route et de la cantonner dans son rôle de géant de l’électronique, uniquement positionné sur l’assemblage.

Les deux rivaux entendent bien sécuriser les chaînes d’approvisionnement de leurs fleurons nationaux en puces informatiques, batteries et autres composants exigeant l’exploitation de terres et métaux rares. La Chine, pays qui fabrique le plus de matériel électronique, se fait livrer 80 % de ses puces, ce qui représente son premier poste d’importation, devant le pétrole. Or, les mesures de confinement liées à la crise sanitaire ont fait exploser la demande mondiale de PC et de téléphones mobiles, entraînant une pénurie de ces composants, économiquement stratégiques, parce que présents dans tous les systèmes informatiques modernes composés pour l’essentiel de ces petites puces de silicium qui permettent de faire circuler ces informations.

Retrouvez la suite de cette analyse de Francis Jubert dans le numéro cinq du Nouveau Conservateur.

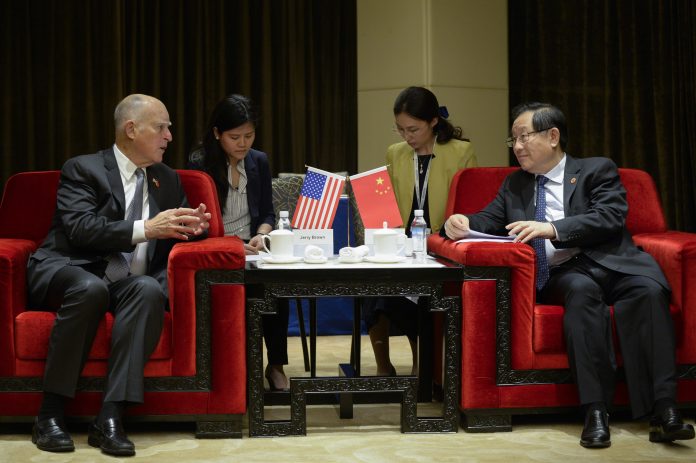

Légende photo : Jerry Brown, alors gouverneur de Californie, accompagné du ministre Wan Gang lors de la huitième Conférence ministérielle sur l’énergie propre, à Pékin.