Après avoir exercé des fonctions d’encadrement et de direction dans différents établissements d’enseignement privé sous contrat, Yann de Cacqueray dirige désormais un collège hors-contrat.

Par Yann de Cacqueray

À la fin du mois d’août, l’enseignement catholique a de nouveau fait parler de lui. Après les affaires de Saint-Jean de Passy et de Stanislas à Paris, après l’éviction du chef d’établissement Jean-Paul II à Compiègne, c’est maintenant le rectorat de Bordeaux qui a suspendu de ses fonctions de direction de l’Immaculé-Conception, à Pau, Christian Espeso pendant trois ans.

Ce qui est particulièrement intéressant dans cette nouvelle affaire, c’est de voir à quel point elle est révélatrice d’une dérive de l’État dans sa mainmise sur les établissements sous contrat d’association.

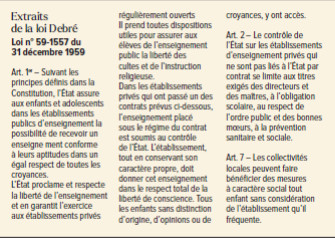

Revenons pour commencer à la loi Debré qui, depuis 1959, régit les établissements de l’enseignement dit « libre ». Premier ministre, Michel Debré souhaitait aider les établissements, confessionnels ou non, n’appartenant pas à l’enseignement public (et dans lesquels sont aujourd’hui scolarisés 17 % des élèves français, NDLR).

Ainsi sera votée, le 23 décembre 1959, cette loi qui garantit l’existence de l’enseignement privé et le respect de son caractère propre, à côté de l’enseignement public, en le légitimant comme « l’expression d’une liberté essentielle ».

La question qui se pose est bien de savoir si le caractère propre s’applique seulement à l’établissement en tant qu’institution en excluant les programmes qui, eux, relèveraient du ministère.

Ainsi, dans les différentes crises citées plus haut, la question est bien celle de la définition de ce caractère propre.

Le caractère propre, c’est quoi ?

Par exemple, lorsque la direction d’un établissement pratique une censure sur un film ou un intervenant au nom du caractère propre, cette censure est-elle justifiée ? Certains auteurs ou certains ouvrages peuvent-ils être bannis des établissements en se référant au caractère propre ?

D’un autre côté, peut-on obliger un établissement catholique à enseigner la tolérance absolue, voire faire la promotion des pratiques homosexuelles dont le catéchisme de l’Église catholique dit clairement au paragraphe 2357 : « L’homosexualité désigne les relations entre des hommes ou des femmes qui éprouvent une attirance sexuelle, exclusive ou prédominante, envers des personnes du même sexe […] S’appuyant sur la Sainte Écriture, qui les présente comme des dépravations graves, la Tradition a toujours déclaré que les actes d’homosexualité sont intrinsèquement désordonnés. […] Ils sont contraires à la loi naturelle. Ils ferment l’acte sexuel au don de la vie. Ils ne procèdent pas d’une complémentarité affective et sexuelle véritable » ou bien encore de l’avortement – comme c’est le cas dans les programmes d’éducation sexuelle de l’Éducation nationale – que le Pape François vient de qualifier de meurtre lors de son récent voyage en Belgique ?

On le comprend bien, ces questions sont essentielles pour déterminer quel est le degré de liberté que gardent les établissements catholiques. Le concile Vatican II, et plus encore l’encyclique « Divini illius magistri » du pape Pie XI en 1929, posent des jalons très intéressants. Pie XI nous dit en effet : « C’est donc de plein droit que l’Église se fait la promotrice des lettres, des sciences et des arts, dans la mesure où tout cela peut être nécessaire ou profitable à l’éducation chrétienne comme à toute son oeuvre de salut des âmes, fondant même et entretenant des écoles et des institutions qui lui sont propres en tout genre de science et à tout degré de culture ».

Les parents sont les premiers décideurs quant à l’éducation de leurs enfants

Et le dernier Concile ajoute au paragraphe 8 de la déclaration Gravissimum educationis « Aussi, le Concile proclame-t-il à nouveau le droit de l’Église, déjà affirmé dans maints documents du Magistère, de fonder et de diriger des écoles de tous ordres et de tous degrés. Il rappelle que l’exercice de ce droit importe au premier chef à la liberté de conscience, à la garantie des droits des parents ainsi qu’au progrès de la culture elle-même. »

Il est alors facile de voir qu’il y a là plus qu’une divergence avec les projets des récents ministres de l’Éducation nationale. Ainsi Vincent Peillon souhaitait « arracher les élèves aux déterminismes de l’Église et des familles » et plus tard Pap N’Diaye souhaitait dévoyer le principe de laïcité pour en faire un nouveau cheval de Troie contre les établissements confessionnels. Ce qui est très étonnant, c’est que l’Éducation nationale dit s’appuyer sur la loi Debré pour s’attaquer à certains établissements sous contrat alors que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 23 novembre 1977, avait clairement défini le principe du caractère propre et ainsi confirmé la volonté du législateur de 1959 en estimant que « la sauvegarde du caractère propre d’un établissement lié à l’État par contrat n’est que la mise en œuvre du principe de la liberté d’enseignement ».

Si nous ne résistons pas, la liberté d’enseignement pour laquelle nous nous sommes battus en 1984 disparaîtra.

Cette notion de respect du caractère propre a été de nouveau introduite dans la loi du 5 janvier 2005 dite loi Censi (cf. article L442-5 du Code de l’éducation). Un établissement catholique se doit donc d’avoir un projet éducatif particulier et d’y mettre un esprit, celui de l’Évangile. Ainsi que le disait le Père Max Cloupet, ancien Secrétaire général de l’Enseignement Catholique : « Il n’y a pas de mathématiques chrétiennes, mais une manière différente de réfléchir sur les sciences à la Lumière de l’Évangile. »

Cette notion de caractère propre a donc une importance capitale car l’argumentation, par exemple, de la rectrice de Bordeaux concernant l’affaire de Pau est sur ce point très révélatrice. Si l’enseignement est libre et soumis à son caractère propre, alors le chef d’établissement est fondé à demander au personnel enseignant de bien vouloir respecter ce caractère propre et les choix pédagogiques doivent être faits dans le respect de ce caractère propre. La liberté des parents est donc pleine et entière à l’inscription de leurs enfants. Ainsi, si, par exemple, ils les inscrivent dans un établissement juif, ils savent que les élèves n’iront pas à l’école le jour de Kippour et que l’enseignement rabbinique sera au fondement même de la formation de leurs enfants.

Dans l’affaire de Pau, le secrétaire Général de l’Enseignement Catholique est monté au créneau durant sa conférence de presse de rentrée pour demander l’arrêt de la chasse aux sorcières. Peut-être est-ce une prise de conscience, hélas bien tardive, des autorités de l’Église que le gouvernement applique ce que disait Lénine : « Le peuple n’a pas besoin de liberté, car la liberté est une des formes de la dictature bourgeoise… » Si nous ne résistons pas, la liberté d’enseignement pour laquelle nous nous sommes battus en 1984 disparaîtra.

La qualité de l’enseignement devrait être un objectif commun

Une fois de plus en France nous confondons malheureusement la fin et les moyens. Que ce soit l’enseignement public ou l’enseignement privé, il est important que nous nous retrouvions sur la formation des citoyens de demain. Et cette formation peut être laïque ou confessionnelle. Il faut juste juger l’arbre à ses fruits et les fruits ici sont validés par les familles. En effet, de plus en plus de familles font le choix de l’enseignement privé et même les établissements hors contrat voient leurs effectifs fortement augmenter.

Si nous voulons apaiser la situation et retrouver la liberté, il est capital de revenir à la loi Debré et à l’esprit dans lequel elle a été élaborée. C’est à ce prix que l’enseignement Catholique restera ce que le dernier Concile dans la déclaration Gravissimum educationis souhaitait pour lui : « Ce qui appartient en propre à l’école Catholique, c’est de créer pour la communauté scolaire une atmosphère animée d’un esprit évangélique de liberté et de charité, d’aider les adolescents à développer leur personnalité en faisant en même temps croître cette créature nouvelle qu’ils sont devenus par le baptême, et finalement d’ordonner toute la culture humaine à l’annonce du salut de telle sorte que la connaissance graduelle que les élèves acquièrent du monde, de la vie et de l’homme, soit illuminée par la foi. C’est ainsi que l’école catholique, en s’ouvrant comme il convient aux progrès du monde moderne, forme les élèves à travailler efficacement au bien de la Cité terrestre. En même temps, elle les prépare à travailler à l’extension du Royaume de Dieu de sorte qu’en s’exerçant à une vie exemplaire et apostolique, ils deviennent comme un ferment de salut pour l’humanité ».